大地震や火山噴火が起こると地殻変動の分析画像を目にする機会が増える。

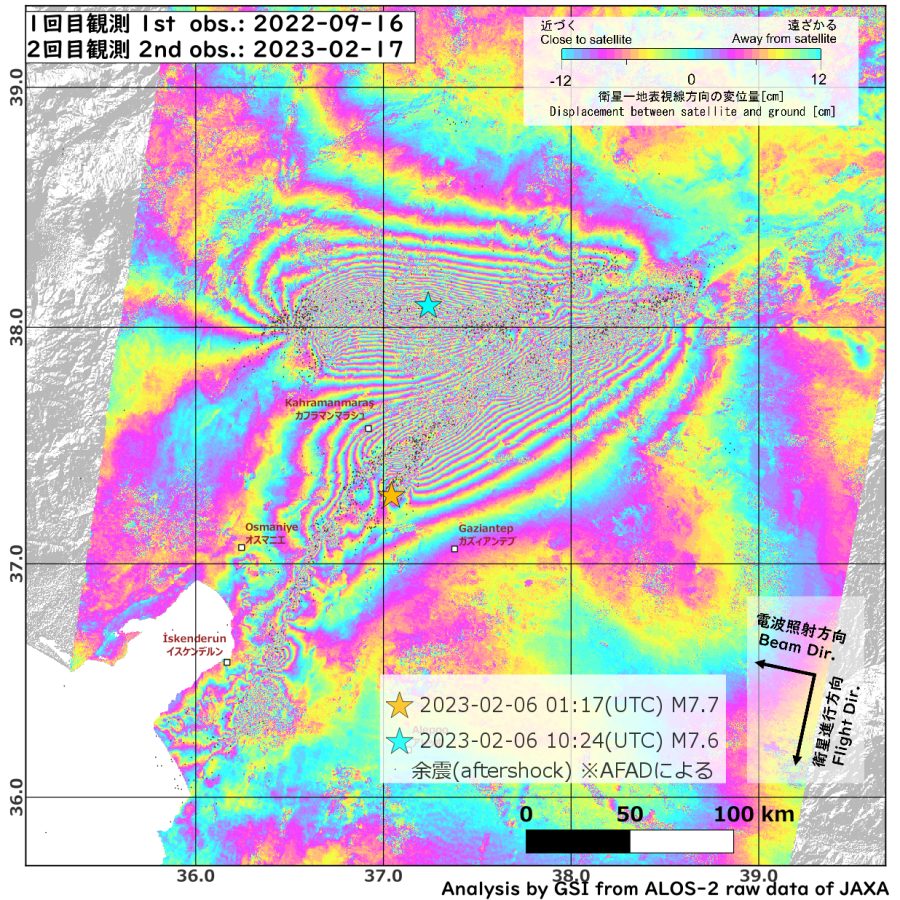

国土地理院HP … 2023年2月6日トルコ共和国の地震に伴う地殻変動(www.gsi.go.jp/cais/topic20230206_Turkey.html)

上のページの「解析画像」(図2など)は比較的把握しやすい。

+)ページ更新とともに図番号も変わっているが、「ピクセルオフセット法」の青色と茶色に色分けされている図

東アナトリア断層 East Anatolian Faultの西のカフラマンマラシュ市街側が西方へ横ずれして、カフラマンマラシュのすぐ北のM7.5震源地断層南側は東方へ横ずれしている。

※ 図には載っていない(もっと北の)北アナトリア断層もアナトリアプレート側(断層南側)が西方へ横ずれする断層

M7.5震源地断層はチャルダク断層という名が付いている。断層の北にエルビスタンという町がある

M7.5震源地断層(チャルダク断層)北側の濃い青色の地点は西方へ2m、南側の濃い茶色は東方へ最大2m、断層上で最大4m横ずれしているという図。

合成開口レーダー SAR

SARSではなくSAR。合成開口レーダー Synthetic Aperture Radar。

- 飛行中の衛星のアンテナからレーダー(電波)を地上に照射し続けて、反射波を受信し続ける。

- 同じ対象を異なる位置で観測、データ処理することで、大型アンテナで得るのと同等の解像度の画像データが得られる。

- 同じ地域の2つの時期の画像データから差分の干渉画像(インターフェログラム)が作られる。

※ 干渉SAR = Interferometric SAR、InSAR

上の(トルコの地震の)ページの「SAR干渉画像」(図1など)がそれ。

※ ページ更新とともに図番号も変わっているが、縞々レインボーの図

+)国土地理院HPから拝借

2つの時期の変位量を表している。

ただし、俄かには把握し難い図でもある。

縞々模様がなく全体的に青っぽい画像ならば変位量おおよそ-3cm~+3cmで特段大きな地殻変動はみられない、

縞々模様があれば大きな地殻変動がありました、

と

ここまでは分かるが、

M7.5震源地周辺やカフラマンマラシュの東が変位量最大です、

と読み取るには図の「見方」を理解する必要がある。

国土地理院HP … 「干渉SARの見方」(www.gsi.go.jp/uchusokuchi/sar_decipherment.html)などに説明がある。ひとまず

JAXA ALOS … 「干渉SAR画像の見かたについて」(www.eorc.jaxa.jp/ALOS/jp/library/insar_j.htm)

の「図3 干渉画像で見られる色と地表の変位の関係を示した模式図」

あたりを理解する。

電波の1波長分近くもしくは1波長分遠くで1周期(サイクル)=差分(位相差)0。

- SARレーダー(電波)の波長は約24cm

『電波の往復を考慮すると、約12cm地面が変位するごとに電波の往復経路は波長1つ分変化』 - 1周期=約12cm毎に同じ色が繰り返し使われる

- 衛星の進行方向(アジマス方向 Azimuth)、電波の照射方向(レンジ方向 Range)を把握

4パターンある

北行・左(西)向、北行・右(東)向、

南行・左(東)向、南行・右(西)向。 - 変動のない地域(青=変位量0前後)を基準として、

青-緑・黄-赤・紫 ⇒ 衛星に近づく

青-紫・赤-黄・緑 ⇒ 衛星から遠ざかる - 縞々の周期が狭ければ急激な変化、広ければ緩やかな変化

- 縞々が6周期分ならば、6×約12=約72cm隆起もしくは沈降した可能性

といった点を押さえつつ、いくつか干渉画像を眺めると、だんだん読み取れるようになる。たぶん。

上の干渉画像の図の場合、

★の北 ・・・ 衛星から遠ざかる

カフラマンマラシュ ・・・ 遠ざかる

ガジアンテプの北 ・・・ 衛星に近づく

といった具合。

もう1つ

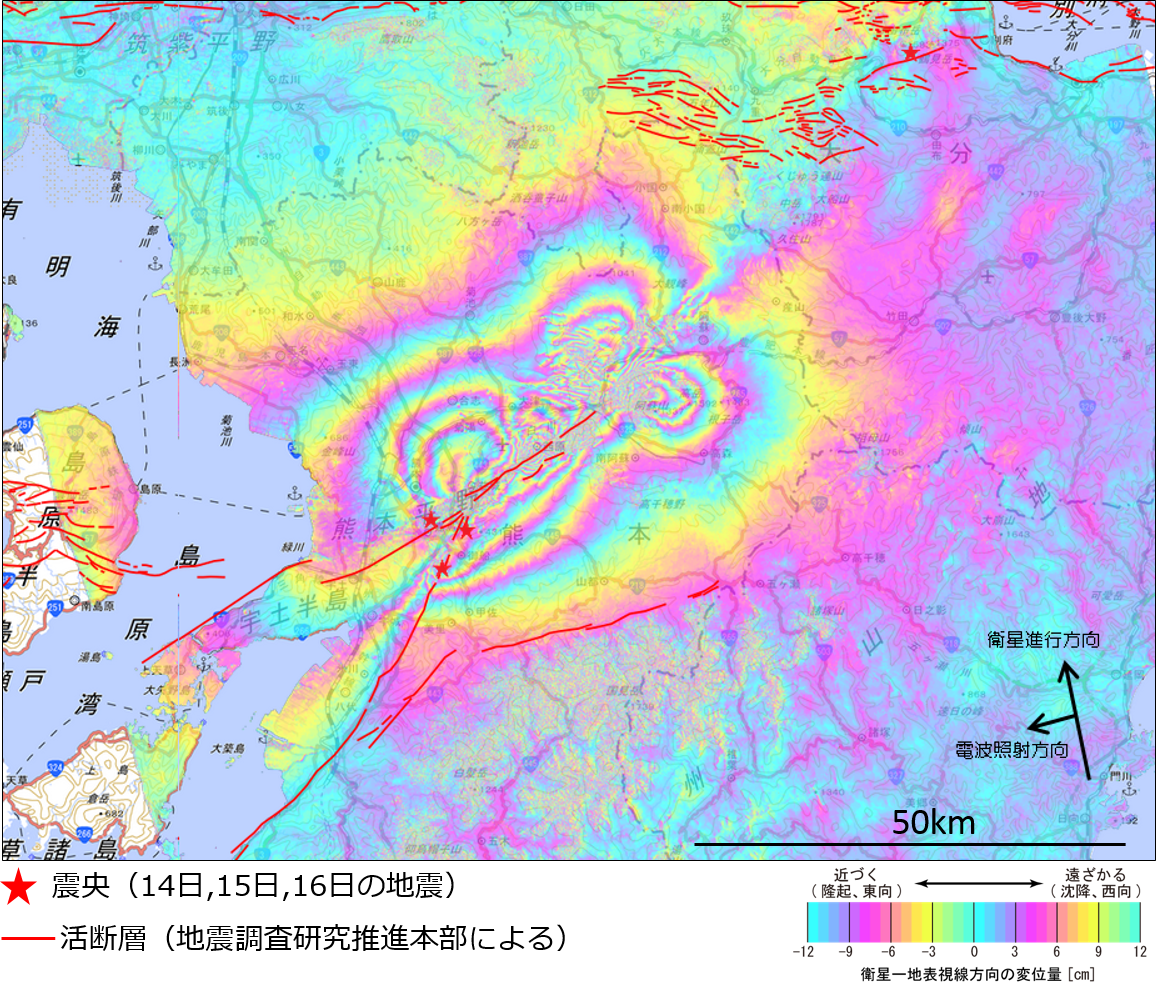

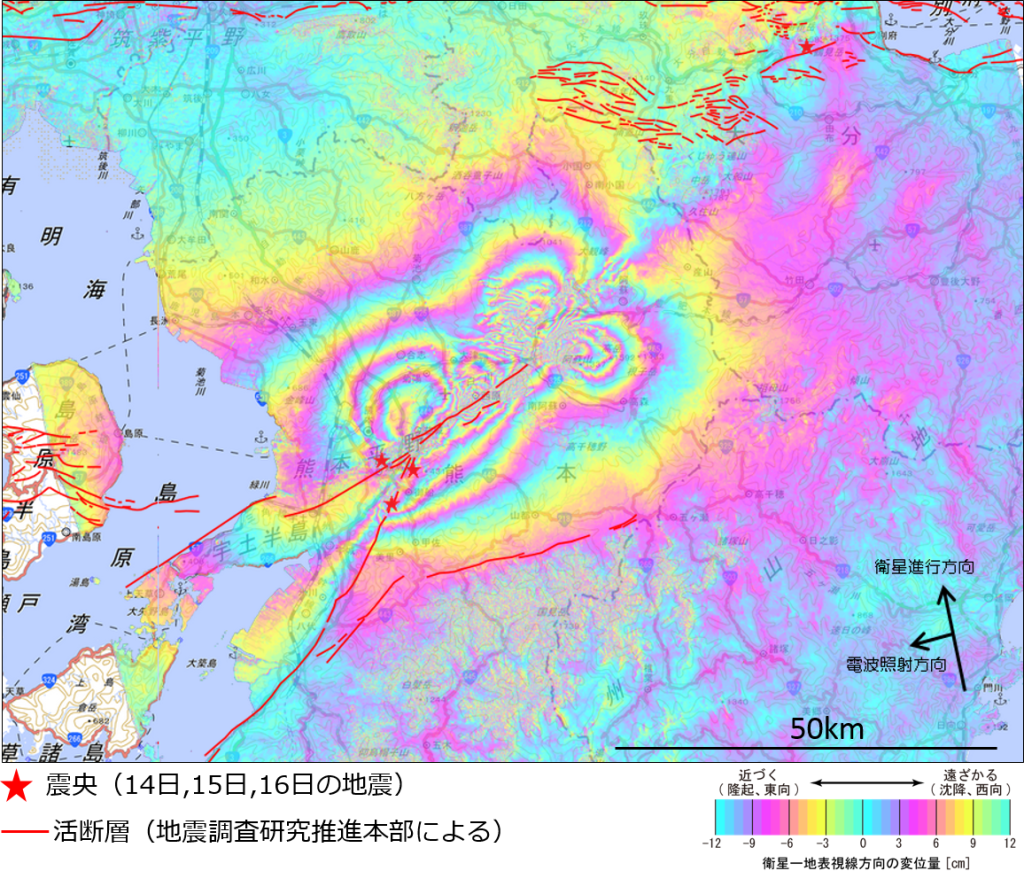

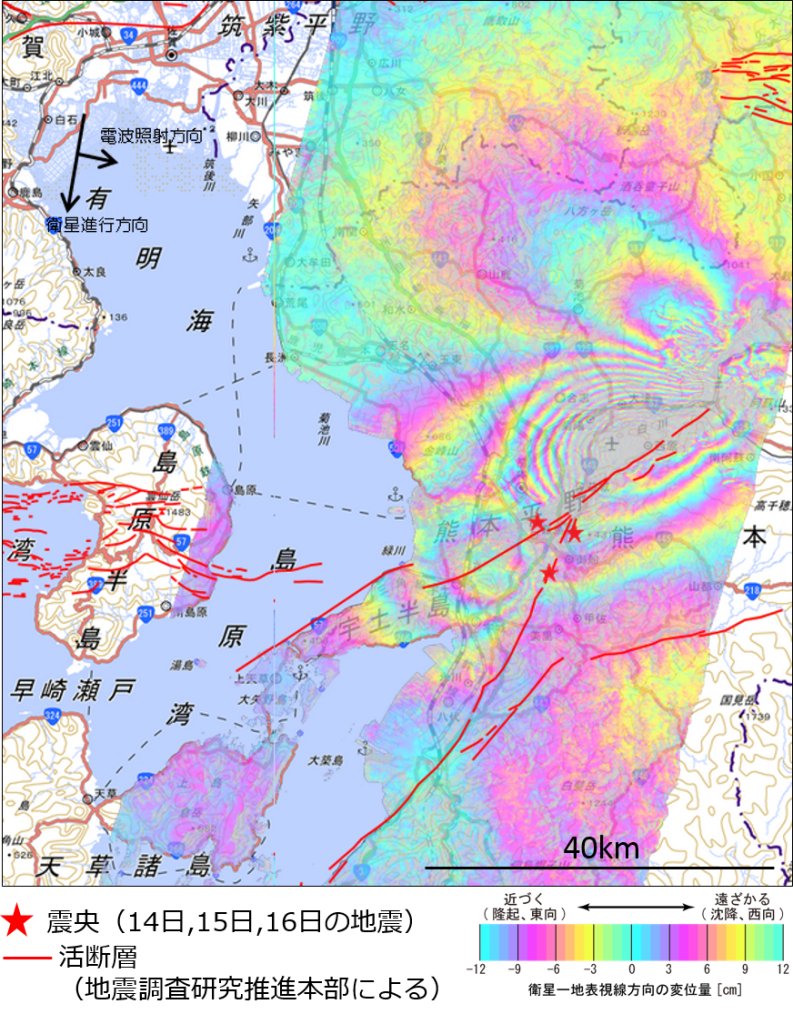

2016年の熊本[・大分]大地震の干渉SAR画像。

国土地理院HP … 平成28年熊本地震に関する情報(www.gsi.go.jp/BOUSAI/H27-kumamoto-earthquake-index.html) - だいち2号干渉SARによる変動の検出について

上の図は衛星進行方向:北、電波照射方向:左(西)。

断層(布田川断層帯)の北が青-黄-赤 ⇒ 衛星に近づく。

南が青-赤-黄 ⇒ 衛星から遠ざかる。

上の図は衛星進行方向:南、電波照射方向:左(東)。

断層の北(北西)が青-赤-黄 ⇒ 衛星から遠ざかる。

南(南東)が青-黄-赤 ⇒ 衛星に近づく。

電波照射方向の遠近(伸縮)なので ・・・ 1次元

上下方向、東西方向の見方は注意が必要。

- 上下の変動は衛星に近づけば隆起、遠ざかれば沈降だが、上の2つの図では一致しない。

- 東西の変動は上の2つの図ともに一致。

断層の北(北西)は東へ、南(南東)は西へ変動。 - 衛星進行方向の南北の変動は捉えにくい。

東向と西向2つの観測結果(SAR干渉画像)があれば、上下方向、東西方向に分離できる ・・・ 「2.5次元解析」

上の図の場合、断層の北は沈降、南は隆起、とのこと。

『布田川断層帯の北側では最大1m以上の沈降と東向きの変動、南側では最大30cm以上の隆起と50cm以上の西向きの変動が見られます』

あと押さえておきたい点は、

- レーダー(電波)の照射方向は衛星直下ではなく斜め下。

だいち2号ではオフナディア角 off-nadir(鉛直直下方向と電波照射方向のなす角)8°-70°の範囲で観測可能。

直下方向だと左右方向(東西方向)の変動が捉えにくい。 - 電波はマイクロ波。夜間、雨天も観測可能。

うちLバンド(波長約24cm、1.2GHz帯)は葉や枝を透過して幹や地表で反射するので森林地帯でも有効。 - 回帰日数は14日。衛星が同じ位置に戻って来るまで14日。

今回のトルコの震源地付近の観測は2月8日、11日、12日。

+)15日、17日、20日

14日以内に6回観測しているが、別の位置から。

など。

あと余力があればノイズ。

衛星「だいち」 ALOS

SARレーダー搭載の陸域観測技術衛星「だいち」 ALOS Advanced Land Observing Satelliteについて。

だいち2号 ALOS-2 [2014-]

軌道高度:約628km

SARレーダー PALSAR-2 ・・・ 両側観測

設計寿命目標の7年を超えている

だいち ALOS [2006-2011]

SARレーダー PALSAR ・・・ 片側観測(右向のみ)

光学センサー PRISM/AVNIR-2

地球資源衛星 ふよう1号 JERS-1 [1992-1998]もSARレーダー搭載。

昨年(2022年)10月、打上げ失敗したイプシロンロケットに搭載されていた衛星もSAR衛星。

QPS研究所 小型SAR衛星「アマテル」

いきなり干渉SAR画像はとっつきにくいかもしれないが、

だいち ALOSはレーダー&光学衛星で、衛星写真も見られた。

だいち写真ギャラリー(www.satnavi.jaxa.jp/project/alos/gallery/)

だいち2号 ALOS-2は光学衛星ではないが、

今度のだいち3号 ALOS-3は光学衛星。

だいち4号 ALOS-4がだいち2号後継のレーダー衛星。

また、だいちは全世界の数値地図(数値標高データ)を作成して提供している。

全球高精度デジタル3D地図(ALOS World 3D)(www.eorc.jaxa.jp/ALOS/jp/dataset/aw3d_j.htm)

30m解像度版 ・・・ 無償(要ユーザ登録)

5m解像度版 ・・・ 有償

たびたび延期しているH3ロケット。

いよいよ2月17日、初号機打上げ。

だいち3号搭載。

+)17日は中止

成功を切に願う。

+)残念ながら

+)2024年7月、だいち4号搭載H3ロケット(3号機)打上げ成功。