前回のつづき。

瀧泉寺(目黒不動尊)の最寄の駅は、

・ 目黒

・ 不動前 ・・・ 東急目黒線

バスは五反田駅から。

不動前駅から

・ 不動前駅通り商店街

・ 目黒不動商店街(不動尊参道)

山手通りに不動尊参道バス停。大崎駅、中目黒駅などから。

八ツ目や にしむら ・・・ うなぎの名店

- 不動前駅/不動前駅通り商店街 - かむろ坂 - 目黒不動商店街 - 目黒不動尊

目黒駅からは行人坂(急坂)を下って、太鼓橋を渡って、山手通り。

そのまま直進すると蟠龍寺(蟠竜寺、岩屋弁天)。

山手七福神の弁財天を祀っている。

- 太鼓橋 - 蟠龍寺

- 大鳥神社 - 蟠龍寺 - 五百羅漢寺 - 目黒不動尊

五百羅漢寺(rakan.or.jp/)

「目黒のらかんさん」

目黒不動尊

大鳥神社、目黒寄生虫館に立ち寄ったので、北側の不動公園から目黒不動尊へ。

- 目黒寄生虫館 - 目黒不動尊

なぜかいつも裏手から。

甘藷(かんしょ)先生=青木昆陽の墓。

徳川吉宗の時代、18世紀、享保の大飢饉-享保の改革で、甘藷(サツマイモ)の栽培を広めた先生(蘭学者)。

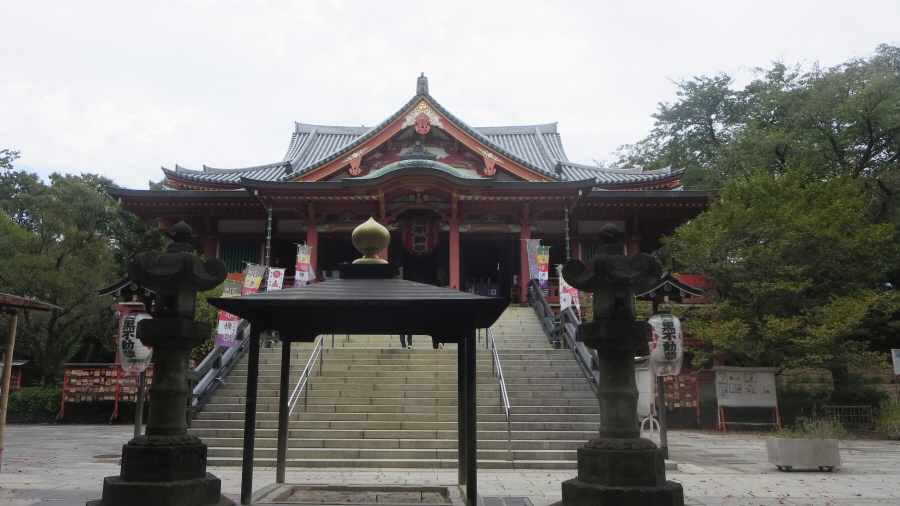

▼ 大本堂

瀧泉寺(滝泉寺、目黒不動尊)

・ 公式HP(megurofudo.jp/)

・ MEGURO FUDO LOVE(目黒不動尊LOVE)(megurofudo.love/)

毎月28日に縁日

瀧泉寺は平安時代、808年、慈覚大師・円仁によって開山。

本尊は不動明王(不動尊)。

目黒不動尊の名は江戸時代以降とされる。目黒や目白が五色不動(ないし三不動)として広く知られている。目赤、目青、目黄もあり、いずれも街道や上水の江戸入口に配されている。江戸城鎮護のため。

ただし、目青や目黄は後から付け加えられたとも言われる。

再び甘藷先生。救民偉人:青木昆陽の言葉。

『享保二十年 甘藷を種う 甘藷流傳して 天下をして飢うる人無からしむる 是れ予が願なり』

▼ 不動尊子供会のサツマイモ畑

青木昆陽さんの後、報徳農政:二宮尊徳さん。

万象具徳

『どんな ものにも よさがある

どんな ひとにも よさがある

よさが それぞれ みなちがう

……』

大本堂から階段(男坂)を下って、右手に独鈷の滝。

『長く不動行者の水垢離の道場として利用されてきた』

※ 独鈷(とっこ):密教の仏具。もと古代インドの武器

垢離(こり)、水垢離(みずごり):水を浴びて心身清めること

今は中に入って水浴びできないが、水かけ不動明王(下の写真右)に水を浴びせると身を清めたのと同じになる。

睨み利かせています。

▼ 国立国会図書館「錦絵でたのしむ江戸の名所」から歌川国芳 目黒不動之図(www.ndl.go.jp/landmarks/details/detail419.html)

「錦絵でたのしむ江戸の名所」にて

歌川広重 江戸名所 目黒不動尊(www.ndl.go.jp/landmarks/details/detail421.html)

なども閲覧できる。

この地は古くから湧水地。

古代中国発祥の五行(ごぎょう)によると黒は水に相応するが、目黒という地名は江戸時代よりも前から存在する。

鎌倉時代の御家人・目黒氏は、この地の目黒に由来するという。

この点疑問に思っていたが、

徳川家光と僧・天海が五行によって不動尊5ヶ所を選び云々の説明は、少し差し引いてみる必要があるかもしれない。

ちなみに目黒の由来の有力説は、馬(め)畔(くろ) ⇒ 目黒とのこと。確かに周辺に馬や駒の付く地名が目に付く。

黒目がひっくり返った可能性もありそう。

帰る。

仁王門が入口。

道路に出て右手に滝見茶屋(瀧見茶屋)。

開運焼き芋、甘藷ぷりん、……。

バス乗り場。五反田駅方面と恵比寿駅・渋谷駅方面。

滝見茶屋の隣に池がある。

橋の先に

・ 金明(こんみょう)湧水 福銭洗い

・ 豊川稲荷

・ 三福堂

「えびす神」。山手七福神

恵比寿神、大黒天、弁財天合わせて三福神

山手七福神の残る四神(3寺)は目黒駅の東側

カメ(亀)達がわらわら寄って来た。

女坂の階段や比翼塚など見落とした所もある。

また来よう。

林試の森公園へ---。