実りの秋。

2025年のノーベル賞受賞テーマは、

生理学・医学 --- 制御性T細胞

物理学 --- 巨視的量子トンネル効果

化学 --- 金属有機構造体 MOF

2024年はコンピューター、AI絡み。

生理学・医学

坂口志文(しもん)氏が受賞。

大阪大学免疫学フロンティア研究センター iFReC Immunology Frontier Research Center(www.ifrec.osaka-u.ac.jp/)。

同賞の日本人受賞は2018年の本庶佑(たすく)氏以来。

京都、大阪は医療関連強い。

坂口氏は制御性T細胞(Treg細胞) regulatory T Cellsを発見。1995年。

T細胞は細胞周辺の抗原(ウイルスや細菌など)を直接捕らえるリンパ球。獲得免疫のうち細胞性免疫と呼ばれる働き。

ウイルス禍の時に少しまとめた(免疫について)

元来、外部からの感染を防御するのが免疫システムだが、

過剰に働いて自分の身体を傷つけてしまうこともある。

外部からの無害と思われる物質にも過剰に反応するのがアレルギー疾患

体内の自己の細胞を攻撃して起こるのが自己免疫疾患

外部からの(非自己の)抗原と判別できず攻撃

関節リウマチなど

制御性T細胞は免疫システムが過剰に働かないよう抑える役割。

自己免疫疾患を防ぐ。

一方、癌(がん)細胞はもともと自己の細胞発なので、攻撃されないよう制御性T細胞を増やそうとする。

なので、制御性T細胞の働きを抑えることが癌治療(免疫療法)になる。

共同受賞者は、ブランコウ氏、ラムズデル氏。

自己免疫疾患の原因遺伝子発見。Foxp3。2001年。

その後、Foxp3遺伝子と制御性T細胞の関係も解明。

坂口氏、堀昌平氏。2003年。

本庶氏の受賞で話題になった免疫チェックポイント阻害剤も同じ分野。

T細胞の表面に発現する受容体(PD-1蛋白質)が免疫を抑えるブレーキ役。

チェックポイント分子

癌細胞はこの受容体と結合してT細胞の働きを弱めるが、

阻害剤で結合しないよう阻害(ブロック)して、癌細胞の働きを抑える。癌治療(免疫療法)。

免疫システムは複雑で、まだ分かっていないことも多いとのこと。

『免疫の守護者 制御性T細胞とはなにか / 坂口志文、塚﨑朝子 / 2020 / 講談社』

物理

巨視的量子トンネル効果とエネルギー量子化の発見。

受賞者はクラーク氏、デボレ氏、マルティニス氏。

量子(電子など)は粒子の性質と波の性質を持ち合わせていて、微視的(ミクロ)世界は摩訶不思議。

その1つが越えられないはずの「壁」をすり抜けるトンネル効果。

江崎玲於奈氏が量子トンネル効果発見(実証)。1957年。

ノーベル物理学賞受賞が1973年。今年(2025年)で100歳。

ついでながら2023年のノーベル化学賞が量子ドットで、

量子を閉じ込めたもの。

今回の物理学賞のトンネル効果は、巨視的(マクロ)世界で確認されたトンネル効果。1980年代。

超伝導体と超伝導体の間の薄い絶縁体を電子(対)がすり抜ける現象(トンネル効果)は、1960年代発見。ジョセフソン効果。

ジョセフソン氏は江崎氏とノーベル物理学賞共同受賞

超伝導は低温で金属などの電気抵抗が0になる現象

通常、電子と電子は-と-で反発し合うが、超伝導では対(ペア)を形成して動く

クーパー対(クーパーペア)

ジョセフソン効果は微視的。

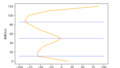

ジョセフソン接合(超伝導体-絶縁体-超伝導体)で、たくさんの電子(対)の集団が一斉にすり抜けるのが巨視的量子トンネル効果。

今回受賞した3氏はエネルギーが量子化される(とびとびの値をとる)ことを実証。

詳しい説明は、

・ 日本物理学会(www.jps.or.jp/) - トピックス 2025年10月7日

など

身の回りにある電子機器、コンピューターは、半導体(シリコンなど)と半導体の接合による半導体素子(トランジスタ、ダイオードなど)から成る。

一方、ジョセフソン接合(超伝導体-絶縁体-超伝導体)によるジョセフソン素子を元に開発が進められているのが量子コンピューター。

化学

北川進氏が受賞。

京都大学アイセムス iCeMS 物質-細胞統合システム拠点(www.icems.kyoto-u.ac.jp/)。

同賞の日本人受賞は2019年の吉野彰氏以来。

リチウムイオン電池の開発

ニュースでは多孔性金属錯体と呼ばれたり、金属有機構造体と呼ばれたりしているが、同じものを指している。

金属有機構造体 MOF Metal-Organic Framework

多孔性金属錯体(多孔性配位高分子) PCP Porous Coordination Polymer

錯体は金属イオン + 配位子(配位結合している分子・イオン)。「複雑な化合物」。

MOF(PCP)は金属イオン + 有機配位子(配位高分子)。無機物と有機物のハイブリッド。

北川氏は1997年、多孔性配位高分子として発表。

たくさんの微小(ナノサイズ)の孔(穴)があって、様々な気体(ガス)を吸着できる新材料。

活性炭やゼオライト(沸石)が従来よく知られている多孔性材料

安定した(壊れにくい)構造体。柔軟に変形することも可能。

共同受賞者は、ロブソン氏、ヤギー氏。

ロブソン氏は1980年代、銅イオン + 有機分子からダイヤモンドのような四面体骨格を持つ構造体を合成。内部に空洞(穴)があり、不安定だが、のちのPCP/MOFにつながっていく。

ヤギー氏は金属有機構造体 MOF-5を合成、1999年発表。

MOF-5は亜鉛イオン + 有機分子(テレフタル酸)。(穴があっても)安定した構造体。代表的なMOF。

なお、北川氏が発表した当初は冷ややかな反応だったとのこと。

PCP/MOFはガスの吸着、触媒などに利用。

二酸化炭素、メタンなどの吸着・分離。

有機配位子は無限に存在するので、PCP/MOFも無限に合成できる。

京大iCeMS … PCP/MOFの世界へ(www.icems.kyoto-u.ac.jp/more/scope/pcp/)参照

北川氏は前々からノーベル賞候補に名前が挙がっていた。

2013年、排ガスから一酸化炭素 COを分離するPCPの開発。

2022年、水 H2Oと重水(HDO、D2O)を分離するPCPの開発。

水とトリチウム水(HTOなど)の分離も原理的に可能、とあった。

無用之用:役に立たないと思われていたものが実は役に立っている---

良いものの見方だと思う。